东寮社区的瓦窑豆浆咖啡、欧厝社区的鱼粥、大宅社区的火龙果面,看似各自独立,实际形成了紧密串联的“农文旅融合”之路。游客上午可以在欧厝品尝鱼粥咖啡,打卡欧厝地标,感受台味满满的渔村风情;下午在瓦窑公园喝一杯豆浆咖啡,体验石磨豆浆、学习豆干制作,逛豆干文创市集;晚上前往大宅采摘火龙果、赏火龙果花,体验田园乐趣,在民宿围炉煮茶,看繁星点点,听鸟叫虫鸣,品味火龙果盛宴。

这种“一日三村”的线路,不仅丰富了游客的体验,更实现了三个社区的“客源共享、优势互补”。近年来,翔安区以“一村一品”为基、以农文旅融合为线,精心打造的“串珠成链”式特色产业链,从各自村落的“独一份”滋味出发,最终形成优势互补、客源共享、效益叠加的发展格局。这不仅让乡土味道走出了乡村,更让“引客下乡、富民兴村”的振兴蓝图,变成了家家户户增收致富的生动现实。

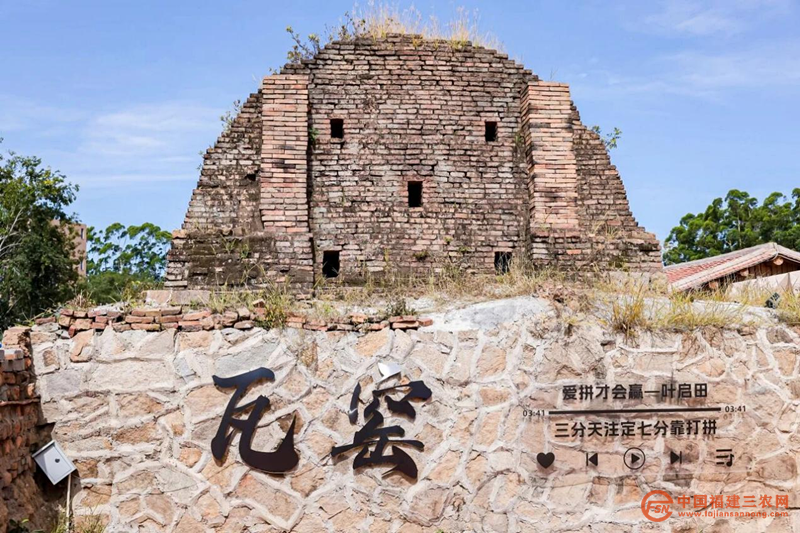

东寮瓦窑咖啡:老窑新韵里的 “豆香 + 咖香”

东寮社区的故事,始于百年豆干工艺,却不止于豆干。这个坐落于白云飞山下的村落,拥有50亩厦门市首个大规模大豆种植园,及日产量约1000公斤的豆制品生产线。此外,有开发以豆为主材的“十二道佳肴”特色餐厅,及以精选新鲜豆制品为原料的特色饮品和甜点。

走进东寮,最先吸引目光的是那座改造一新的下洋瓦窑厂 —— 作为改革开放初期的工业遗存,它没有被拆除,反而以成片龙眼林为背景,变身为厦门市首个龙眼林特色瓦窑公园,成了产业与文化、生态交融的 “新地标”。

瓦窑公园的核心,是一间飘着“双香”的咖啡驿站。在这里,传承百年的古法豆浆制作工艺被重新激活,醇厚的豆浆与现萃的意式浓缩碰撞,豆浆的清甜中和了咖啡的苦涩,瓦窑的烟火气又为这杯饮品添了几分乡土温度。

来这儿的客人,几乎都会点一杯豆浆咖啡,有的还会拍视频发朋友圈,说“第一次喝到带着豆香的咖啡”。这杯咖啡的走红,也带动了豆干文化的传播——很多游客喝完咖啡,会主动要求体验石磨豆浆、学习豆干制作。去年至今,光豆浆研磨体验就接待青少年研学团队近5000人次,增收390万元。

瓦窑咖啡驿站内景

更巧妙的是,瓦窑公园并非孤立的 “打卡点”,而是东寮豆干产业链的延伸。“十二道佳肴” 特色餐厅,以豆为材打造的创意菜(如豆干炖土猪、炸豆泡酿肉),让游客在品味咖啡与豆浆后,还能深入感受豆食文化。四层的多功能厅可承接百人规模的培训、会议等活动,是传播豆干文化、开展产业交流的重要平台。2024年,仅瓦窑公园及周边配套产业,就带动东寮社区15户村民就业,户均年增收1.2万元,接待游客超5万人次,成了东寮从“卖豆干”到“卖文化、卖体验”的关键一步。

串珠成链:农文旅融合的 “翔安模式”

“靠海吃海”欧厝社区,依托特色的地缘优势,转化成了独一无二的“渔味产业链”,将老校舍改建升级为“鱼粥咖啡厅”。这看似“土洋结合”的搭配,竟成了欧厝的“招牌”——鱼粥的鲜糯、海鱼的清甜,与咖啡的焦香碰撞,既保留了渔村的烟火气,又满足了城市游客的口味需求。并且通过“两集市一广场”,每年将为村民带来约120万集体收入。这座曾经“靠天吃饭”的渔村,如今成了厦门周边游的“网红目的地”。

走进大宅村,火龙果在阳光下舒展枝叶,每年6月至次年年初,红彤彤的火龙果挂满枝头,一串串红灯笼不仅成了乡村的“颜值担当”,更成了村民的“致富果”。大宅人没有满足于 “卖鲜果”,而是琢磨着“把果子吃干榨净”,开发出了让游客眼前一亮的火龙果产业链:将新鲜火龙果果肉打成汁、和成面、酿成酒,融入家常菜里端上餐桌。大宅人更将“火龙果”与“文旅” 深度绑定,打造了“火龙果主题观光园”。在这里,游客可以亲手采摘火龙果,体验从“果园到餐桌”的乐趣;接待研学和旅行团,让游客了解火龙果的生长周期、光合作用原理。据了解,大宅经营采摘、垂钓、餐饮等乡旅配套项目,带动农民年增收约210万元。

如今,行走在翔安的乡村,豆香、果香、渔鲜交织,构成了一幅“生态美、产业兴、百姓富”的动人画卷。更多翔安村民,正借着这条“串珠成链”的特色产业链,过上了“家门口就业、日子有奔头”的幸福生活。(厦门市翔安区委乡村振兴办供稿)